Le plaisir est pour moi, surtout avec si peu de retours sur la toile pour un premier roman aussi radical !

Si d'ordinaire je suis un brin sévère sur les romans qui peinent dans leur achèvement, ce qui est assez le cas ici, je ne peux que le minimiser pour cette oeuvre au regard du nombre de pages décisives, profondes, que je ne cesse de revisiter. Il serait bien malhonnête d’avancer que j’ai entièrement compris la fin de l’oeuvre et l’ai complètement apprécié. J’ai bon espoir que certains motifs auront plus de relief à la relecture entière, et même si l’auteur s’est un peu perdu en chemin (ce dont on peut un peu douter tant il semble avoir minutieusement et bien longuement tout orchestré), le cheminement proposé suffit à nourrir à moyen ou long terme, et risque de rendre bien des romans similaires fades.

Il me fait l'effet d'un essai roboratif, qui a bien digéré ses références, touche les écueils personnels et collectifs de notre époque en questionnant ce besoin de narration. Tu as bien raison d'observer que l'auteur ne s'ingénie jamais à recycler les critiques habituelles mais les intègre de façon critique. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié, comme l'auteur le souligne dans l'entretien, qu'il déploie son interrogation par l'univers, jusque dans le style, sans se livrer à des critiques en surplomb et artificielles. Sa grande force est aussi de tenir une ligne de crête, il ne cède jamais à un anti-modernisme basique, il fait constamment effort pour mettre en lumière les illusions possibles de cette critique; en ce sens sa critique de la modernité, post-modernité, du progressisme ou de l'humanisme, n'est jamais passive, passéiste. En somme elle est aussi, en creux, un sérieux démenti aux divers restaurateurs.

De même son discours métapolitique, ou pleinement philosophique, lui évite bien des écueils des romans engagés (on pourrait dire que ne souciant pas d’être engagé, il peut ainsi engager œuvre neuve, radicale, et assez déroutante en effet), souvent vite périmés. Ce point de vue lui permet, malgré ses limites narratives en fin de parcours, de s’assurer une place de choix dans les livres qui pourront durer, faire sens, ici peut-être précisément en se refusant à cette facilité de livrer une recette, de répondre à ce besoin de sens, source d’errances spectaculaires (ou double sens du terme). Il s’agit d’ausculter lucidement, tragiquement (ce sentiment du tragique essentiel à la condition humaine qu’on a cru pouvoir congédier, nous autres Rois/Sujets du feuilleton moderne), cet élan existentiel qui nous fait multiplier les cavernes, alors même qu’on croît, par rébellion, les briser.

Il faut alors en passer par d’authentiques coups de marteau (et je me laisse aller moi-aussi à une vache sacrée dont il faut se départir, la quête d’authenticité, également visitée par l’oeuvre), sans espoir de réaménagement, des illusions tenaces héritées et recyclées, telle celle, je crois particulièrement explorée, de l’idéal d’émancipation dont il faut se libérer. Strintz rejoint les analyses d’un des philosophes contemporains les plus perspicaces, Byung-Chul Han (en français je recommande surtout sa

Topologie de la violence ; c’est court mais exceptionnellement riche) qui montre une subtile métamorphose de la violence, et à rebours des analyses traditionnelles du totalitarisme/fascisme (violence comme seule négativité), en montre la positivité, l’immanence, au travers d’injonctions justement en apparence libératrices mais perfidement aliénantes : le discours managérial d’adaptation et bienveillant, le sur-accomplissement, l’hyper-communication ; en bref une auto-aliénation pernicieuse, difficile à détecter car nous y participons en croyant par-là même nous libérer-réaliser, et dont il est bien malaisé, on le comprend, de se dépêtrer.

Pour donner un aperçu de ce rapprochement voici un extrait de

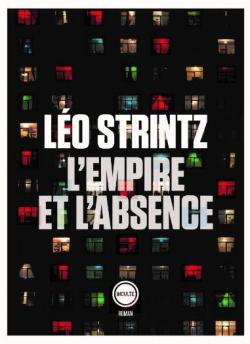

L’empire et l’absence (le choix est difficile, tant de passages sont percutants) : « De cette crise était né le roi. De cette crise était né son grand feuilleton, qui promit à ces vies cristallisées sur les réseaux, à cette solitude pourrissante, à cette absence cruelle de destin, la possibilité non pas d’être entendues – car quiconque, aujourd’hui, pouvait être entendu – mais d’être imbriquées et intriquées entre elles. Le feuilleton fit ce pari de former une histoire à travers la vie intime des hommes ; il se présenta, en quelque sorte, comme un pacte social de représentation, une union des points de vue pour faire coïncider l’éparpillement des récits et nourrir une même vision – et ce fut au roi de jouer le rôle de liant entre ces sources narratives et de garantir une cohérence générale, de certifier une satisfaction finale. »

Et puis des extraits de

Topologie de la violence de Byung-Chul Han : « Les médias modernes occupent un espace dépolitisé, déthéologisé du spectacle. Ils produisent, pour autant qu’ils produisent quelque chose, une

gloire sans règne. » « La transparence, c’est aussi la nudité et l’obscénité de l’argent qui rend tout as-simil-able à tout en abolissant l’incommensurabilité et l’impénétrabilité des choses. Un monde où tout à un prix et où tout doit générer un gain est obscène. […] Une société exposée est une société pornographique. […] Les choses ne disparaissent pas dans le noir mais dans leur surexposition, dans leur hypervisibilité. […] l’exposition pornographique et le contrôle panoptique se confondent. Exhibitionnisme et voyeurisme alimentent les réseaux érigés en panoptique électronique. La société de contrôle se réalise là où le sujet se met à nu non pas contraint de l’extérieur mais poussé par un besoin autogénéré. […]

Exposition égale

exploitation.

Communication égale

commerce. »