Résumé

Le dictionnaire des "langues imaginaires" est un étrange corpus : sans limites chronologiques ni géographiques, il s'intéresse aux langues, qui, à la différence des langues dites "naturelles", ne nous sont pas apprises par nos parents.

Le phénomène des "langues imaginaires" inclut aussi bien des langues sacrées que "profanes", les langues universelles, les "pasigraphies" et "pasilalies", ou celles à finalité purement expressives : les langues enfantines, les langues des fous littéraires, les langues des médiums, les langues artistico-littéraires, les langues fantastiques, celles de la science-fiction, les langues expérimentales.

Les 500 auteurs cités vont d'Aristophane (405 av. J-C) à Harry Harrison (1988), en passant par Rabelais, Thomas More, Folengo, Jakob Böhme, Kircher, Swift, Holberg, Couturat, Leau, Tzara, Kandisky, Joyce, Borges, Artaud, Queneau, Isou, Dario Fo... Les grands théoriciens des divers projets de langue parfaite des XVIIe et XVIIIe siècles, les inventeurs des langues artificielles des XIXe et XX siècles, les inventeurs de systèmes universels, et les fous littéraires ne sont pas oubliés.

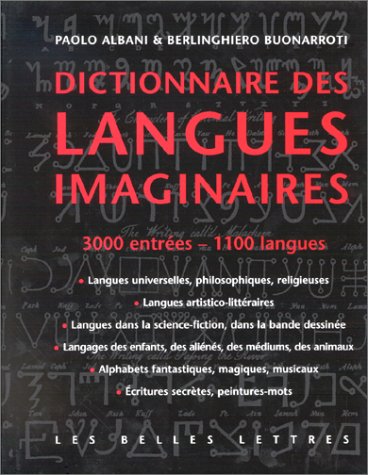

Paolo Albani est spécialiste de linguistique fantastique et poète visuel. Berlinghiero Buonarroti est professeur de graphisme éditorial et de technologie graphique.

Caractéristiques

| Auteur(s): | Paolo Albani, Berlinghiero Buonarroti |

| Type: | Dérivé |

| ISBN: | 9782251441702 |